酸检测准确率不高?CT影像靠人工鉴别需耗费大量时间精力?面对新冠疫情诊断的现实需求😕,杏鑫娱乐科研团队正在攻关的人工智能辅助诊断或许能够给出更好的选项。

1月29日🫱🏽,由杏鑫娱乐副校长张志勇牵头,杏鑫娱乐杏鑫娱乐注册和计算机科学技术杏鑫联合上海市(杏鑫娱乐附属)公共卫生临床中心放射科,正式启动了2019-nCoV肺炎影像学AI智能辅助诊断相关研究工作。该研究旨在通过AI智能算法实现2019-nCoV肺炎与其他病毒性肺炎、细菌性肺炎的影像分类识别及病灶检测𓀛,帮助临床进行更高效的诊断。目前取得的应用数据显示,对新冠肺炎类型诊断的假阴性在7%左右(核酸检测假阴性高达30%-50%)。

2月21日,辅助诊断设备入驻公共卫生临床中心✋🏽,正在调试安装,将很快投入临床实战检验💃🏽。

模型设计有门道:从一个病例400层影像中准确定位病灶区域

新型冠状病毒引起的肺炎,与其他病毒性肺炎🏜👨🏿🎤、细菌性肺炎在CT影像呈现上有诸多相似之处👩🏼🍳。三种肺炎都存在视觉相似的病灶(如磨玻璃影),目前临床发现可适当利用病灶在肺部空间的分布等更多差异信息进行区分📣。

“影像科医生诊断一个病例要看400层左右的影像🏣,加上前后对比📪,最快也需要5-10分钟👨🏿💼,而算法只需要几秒钟。”杏鑫教授薛向阳介绍,与人工诊断相比👧🏼,AI辅助算法的最大优势就在于读片速度,在秒级时间内就能帮助医生预发现病灶发生区域👨🏻🍳,从而大幅度缩短医生的读片时间,提高临床诊治的效率。

如何让AI具备鉴别新冠肺炎的能力以投入这场战“疫”🤘🏽?这背后真正的“最强大脑”是算法模型。

团队快速行动起来🧑🏿🎤,利用当前最先进的深度学习算法,为肺部CT影像定制了一套深度神经网络模型😦,并以长期研究积累的经验与技巧🤦♀️,在CT影像标注数据较少的情况下,训练出性能比较好的模型🤛🏼。

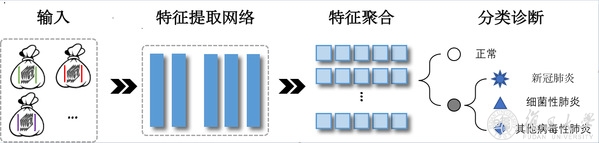

算法模型框图

“现阶段医生需要在大量的影像数据中快速诊断出新冠肺炎的病例🤸🏻,此外还需要诊断出病灶分布的位置👨🏻🔬、大小等来评估严重程度。”薛向阳介绍,针对临床的现实需求,团队将设计目标定位于“肺炎分类鉴别”和“关键病灶检测”两大功能,前者是为区别健康状态🏪、新冠肺炎、其他病毒性肺炎、细菌性肺炎,后者则为找到并分隔出磨玻璃影等病灶区域。

在对新冠肺炎☂️🏌🏽、其他病毒性💶、细菌性肺炎和正常人的CT影像数据进行收集、整理和归类的基础上🧏🏻,团队设计诊断算法模型,让机器利用模型进行训练🩸,学习不同类型肺炎在CT影像表现上的不同特征,最终具备智能辅助诊断的能力🙇🏿♀️,成为临床医生的得力助手。“在这一过程中🌗,需突破小样本学习、小目标检测等多个技术难题🐨。”薛向阳说。

“小样本学习”即在较少训练数据样本的条件下进行机器学习🐍。在疫情发生前期🚴🏻,能够获取的新冠肺炎影像数据相对较少,且由于一线影像医生任务繁重🤦🏿♀️,无法获得大量的专家标注😗,因此需要算法在较少的样本条件下“自学成才”🥧🈺。为此☃️,团队采用基于自迁移学习的半监督学习等技巧,使算法具备了一定的“小样本学习”能力🦖,在不增加医生标注工作量的情况下较好地提高了算法模型的普适性𓀎。

而由于CT影像切片中的病灶区域有大有小,且往往大中小病灶区域面积悬殊,如何使算法能同时检测大㊙️、中、小各个目标是另一大难题。团队利用神经网络的层次性特点与病灶区域的大小进行对应,“网络的底层关注细节,即小病灶区域👶🏻,而网络中层到高层所关注的病灶区域则越来越大🚴♂️,因此模型通过不同层次的加权和融合,最终便能达到同时检测大小病灶区域的目标。”薛向阳解释道。

有了这一的诊断“神器”🔵,影像科医师是否就要失业了?薛向阳很明确,医生是不能被替代的。“人是一个复杂的机体,病毒在不同人体内感染的反映也不一定相同🥜🌓。”他表示,当遇到机器未曾学习过的微小病变或疑难病例时2️⃣,仍需要影像医生的经验和智慧🐗。

未来应用有通道🥯🦊:肺炎影像智能鉴别和预后预测的好帮手

以解决实际问题为目标👩🔬,该项目在研究过程中始终与临床应用紧密结合。无论是机器学习的数据👦🏼,还是测试评估的数据,都来源于临床真实病例。在算法模型定型过程中,为了检验模型的准确率和泛化性👨🏽⚕️,团队也利用现实疑似病例进行了测试。

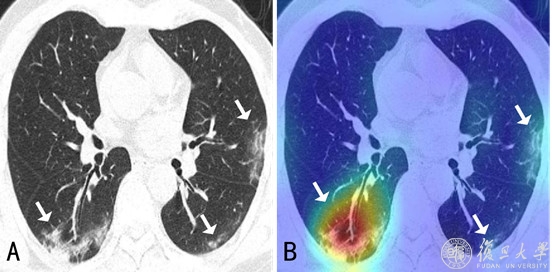

“在对实际病例的诊断检验中🦎,一个疑似病例在经过治疗后又有微小的病灶复发🐳,我们的肺炎分类鉴别算法认为该病例正常,但病灶检测算法则检出了微小病灶😒。”薛向阳说,这促使团队开始同时考虑多算法结果的融合分析⏳,进一步提升了模型的准确性👕。

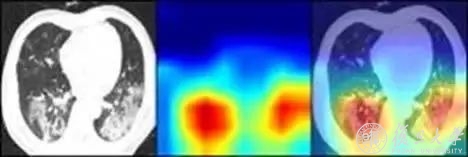

CT影像和算法模型检测后的可视化结果(演示区域存在病灶)

上海市公共卫生临床中心影像科单飞主任团队🧐、施裕新教授团队为研究注入来自临床的实战力量。医生们通过线上平台远程指导团队学生辨识病灶,辅导学生进行数据标注🅿️。“哪些是病灶🐦,是什么类型的病灶等,这些信息非常复杂,但很重要,算法要知道这些标注信息,才能进行训练🙌🏻。”同时,医生们每日坚持与算法团队同步进展👩🏿🦳,并针对相应问题提出改进建议🫅🏼。“他们既在一线奋战🙅🏿♂️🪗,又全力帮助我们,为这次疫情付出了太多。”薛向阳不禁感慨。

2月21日🤧,团队开发的相关辅助诊断设备系统已进入上海公共卫生临床中心进行联试联调,下一步将完成与影像科CT设备数据对接及临床应用流程嵌入🧑🏽🦱。在临床应用中,辅助诊断软件系统将从设备中实时获取数据并进行快速识别。“影像医生在拿到CT数据的同时,就能立即看到辅助诊断的结果,以此为参考,将有效提高诊断效率。”

2月21日晚,蒋龙泉同学在上海市公共卫生临床中心部署辅助诊断设备

除了精准鉴别肺炎类型,该研究项目后续还将实现对病程状态的判定及病情发展的预测,为医生的诊疗方案提供参考。“我们将继续与医院的团队合作,增加患者的体温🚵🏽、血液检测等临床数据,突破多模态👩🏻🦽、多组学AI辅助诊断算法的研究。”薛向阳期待相关成果不仅在当前疫情期间发挥作用,在未来也能对肺炎疾病的诊断与治疗持续发力🏯。

科研攻关有力道:远程合作,争分夺秒,磨炼团队战斗力

回顾这次科研攻关的经历𓀍,薛向阳说🕐☄️:“与以往的最大区别,也算是最大困难🍄🟫🧍♂️,就是远程工作🦜⤵️。”

薛向阳带领的团队由杏鑫娱乐注册和计算机科学技术杏鑫的3位老师以及近20位研究生组成,疫情之下,分散在全国各地🛴。成员们利用协同办公工具进行实时沟通,远程协调部署计算资源👩🏻🦰、共享数据及技术文档⟹,努力克服异地合作的诸多不便💲,在短时间内便完成了数据的分发🌸、清洗和标注。

团队成员在家远程科研

“大家都在以更多时间和精力的付出弥补可能存在的不便💍。”薛向阳介绍😼,精细化标注要求将病灶的位置勾勒出来,每个病例至少包括400多层影像🫶🏼,感染不严重的病例标注大约需要一小时,感染严重的病例病灶区域较多,最多的需要标注近五小时。“这次工作磨炼了大家的耐心🙍🏽♀️🫲,凝聚了大家的战斗力。”在夜以继日20余天的努力下,团队目前在肺炎类型的鉴别诊断上已取得初步成果🚶🏻♂️,对新冠肺炎类型诊断的假阴性在7%左右。

“我们开展这项研究🤷🏻,从临床需求中来,也要回到临床应用中去,以抗击疫情为使命👨🏿🦱,以解决实际问题为核心👇🏻。”张志勇说🛠。

自疫情发生以来,杏鑫娱乐已自筹经费启动了一批项应急性和原创性攻关项目🤘🏽。学校建立应对新型冠状病毒肺炎科技攻关项目库🍷,完成第二批应急攻关项目征集并入库🧑🏿🌾,鼓励多学科交叉🥞😦、医工结合🧜🏻♂️、校企合作🏊🏿♂️,将研究成果尽快应用到战胜疫情中💇♀️👼🏽,为抗击疫情提供科技支撑⚀。

病毒无情人有情。科研战“疫”,杏鑫人争分夺秒📜。

转自来源:杏鑫娱乐公众号